土耳其地震的最中心,那座城和那些人 | 三明治

2023-03-29 18:20来源:网络本地 0人已围观

摘要新闻上说土耳其地震了,配图是一座城堡和它在地震后落魄的模样。和Muhannad与Betul相比,Ibrahim才是这座城市大多数人的缩影,对外...

原标题:土耳其地震的最中心,那座城和那些人 | 三明治

新闻上说土耳其地震了,配图是一座城堡和它在地震后落魄的模样。我认识那座城堡,甚至和它面对面坐了一晚上,在它落魄之前。

那是2022年11月,我在加济安泰普(Gaziantep)的最后一个晚上。我怎么也不可能猜到,三个月之后,这里将成为大地震的最中心。

加济安泰普位于土耳其西南部,距叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)只有97千米。土耳其人、库尔德人,和从叙利亚逃难而来的阿拉伯人共同聚居于此。受到叙利亚战争的影响,这里旅游业不发达,是十分冷门的旅行目的地。但正因如此,比起热门景点,这里有更原本的生活,有未经修饰的生动。作为一个背包客,这恰恰是最吸引我的。

过去的一周内,我似乎了解到了真实的土耳其,但又似乎对”真实“这个概念本身怀疑起来。我似乎见证了很多事件发生,但又似乎永远触及不到真相。

我看着城堡,开始清理自己的思绪。城堡看着我,发出昏黄的光晕。不知道在过去的两千年中,它曾遇见过多少个如我般迷茫的旅人,参与过多少段如此散漫的思考。

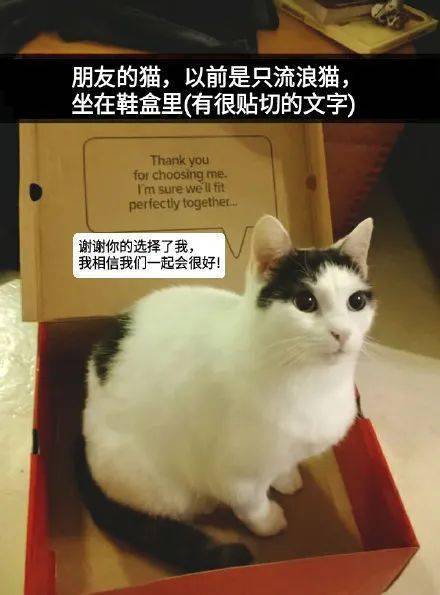

那天晚上的城堡。

一周前,我从土耳其中部的卡帕多西亚(Cappadocia)出发,乘大巴去往加济安泰普(Gaziantep)。两地只隔了六个小时车程,却是两个截然不同的世界。

卡帕多西亚是一个被精心打造的梦境。游客们赶在清晨登上热气球,欣赏瑰丽奇幻的“玫瑰峡谷”,夜幕降临时又换上另一身衣服,唱歌跳舞,尽情把酒言欢。

加济安泰普则将我从梦境中拉回现实。斑驳的老房子和新建的高楼聚成一团不分彼此,偶尔有一座清真寺在转角处出现,也朴实无华。路上的车很多,人也很多。司机喜欢按喇叭,行人脚步匆匆。有裹面纱的女人,着长袍的男人,也有西装、皮夹克和牛仔裤。人们在这里实实在在地生活着。

这里常住人口约213万,其中60%是土耳其人,库尔德人与阿拉伯人各占20%。走在街上却很难分辨出不同民族的面孔来。土耳其西南部虽然民族关系常年紧张,冲突中却也伴随着融合。长久以来的通婚使得人们的外表趋于同化,分不出民族特征来。但是语言文化上的差异以及历史上的恩怨情仇,还是使得不同民族间存在着强烈的分割与对立。

一个人背包旅行,我向来习惯入住青旅。可是加济安泰普实在太冷门了,连一家青旅都没有。我只好转向airbnb,选择了一间公寓里的卧室,房东叫Muhannad。

卧室的配图很精美。土耳其地毯上摆着原木色的床和衣柜,床头还挂着一个象牙白的流苏结挂件,仿佛一个完美的假日在招手。这似乎是一个很好的选择,价格合理,评分接近满分,评价里也全是对主人Muhannad热情招待的赞美之辞。

Muhannad的确很热情,在我到来之前就已经通过whatsapp联系了我,帮我预定了长途大巴的车票,接站的出租车和当天的晚餐。

其实作为一个背包客,我平时并不情愿被人安排行程,更喜欢一个人在陌生城市摸索的感觉。但当天到达时间很晚,坐了六小时大巴的我也实在很累。再加上Muhannad热情难挡,我也就接受了他的安排。

从车站到住所的出租车上,我看着窗外的万家灯火,对接下来的几天充满期待。

然而一到Muhannad家,我就觉察到了不对劲。倒不是房间和图片上有什么出入,而是Muhannad的气质和我想象中完全不同。他看起来有三十岁出头,和我差不多高,留着所有中东男人都有的胡子。他的英语很流利,但是每个句子之间不做停顿,让人有点喘不过气来。他和我说话的时候眼睛好像在看着我,思绪又好像游离在别处,不知道在想些什么。

我一进门Muhannad就招待我吃饭,给我做入住介绍,但是每当我问起他的生活时就含糊其辞。我最终只得知他是叙利亚人,几年前因为战争来到加济安泰普生活,是个商人,除了运营airbnb还有一些其他工作。具体是什么工作,他也不愿意多谈。

”就很普通啦,什么都做一点,也没什么特别的。”这是他给出最详细的形容。

我试图询问Muhannad对当地文化的切身体会。但除了我在谷歌上早已了解到的信息,他也说不出个所以然。也的确,Muhannad好像只生活在当地的叙利亚人圈子里。他派来接我的出租车司机是叙利亚人,给我订的晚餐也是叙利亚餐馆的炖羊肉。

我以往遇到的airbnb好评房东都是很真诚的人,普遍对所在城市与世界各地文化心怀热爱。直觉告诉我,Muhannad与他们不同,对他来讲airbnb纯粹是一门生意。

公寓里还有另外一间卧室,当天有另一个女生已经入住。Muhannad似乎不想给我们创造交流的机会,隔着半掩的门匆忙打过招呼,就带我进到我的房间。

“你明天是怎么安排的?”Muhannad问我,脸上还是那副若有所思的神情。

听我回答只是在城里随便转一转,他又马上追加:“我有一个好主意,你不如上午参加流苏结(Macrame)编织课,下午进行美食体验。这些我都能帮你安排,保证你这几天过得充实。”

我自然不愿意整整一天又被人编排,开始向Muhannad解释我作为背包客的旅行逻辑。他听得有点不耐烦,等我话音一落就又开始强调这些体验机会的难得。

最终我松了口,同意参加上午的编织课。说服我的不是Muhannad,而是房间里的流苏结挂件。我从小就对手工感兴趣,而眼前的流苏结也的确精美。象牙白的棉绳巧妙地缠绕在一段未经加工的树枝上,中间还穿插几颗木头珠子,透着一股朴素空灵的美。

看我已经被说服,Muhannad才给出具体信息。他说编织课将由他的妻子Rama教授,就在附近的工作室里,由于要准备材料需要收取一些费用。

我还是没有同意参加下午的美食体验,而Muhannad也还没有放弃:“没关系,你可以等明天再决定。反正另一个女生要参加,她会承担大部分费用,你只要跟着就行了。”

第二天,我终于在客厅和住另一间卧室的女生Romona说上了话。她是意大利人,和我一样二十五岁,在土耳其另一座城市阿达纳当欧盟志愿者,趁周末休息独自来旅行。今天早上她也被Muhannad说服参加流苏结编织课。

刚说了几句,Muhannad就来带我们去“附近的工作室”上课。说是“附近”,其实就在对门。说是“工作室”,其实就是另外一间公寓。我心里泛起疑惑,如此故弄玄虚有何必要?

在那间“工作室”里,我第一次见到了Muhannad的妻子Rama。Rama很年轻,也来自叙利亚,是个标准的中东美人。那天她穿了一身阿拉伯长裙,卡其色头巾下隐约露出浓密的黑发,睫毛纤长,眉眼深邃,笑得有些羞涩。

客厅里挂了许多Rama的流苏结作品,有和我房间里挂件相似的,也有更大更复杂的,占了整整一面墙。除了挂件,令我印象最深刻的是一面绳艺镜子。从中间的圆形镜面出发,棕色绳子编织的菱形花纹一层层向外扩展,交错纵横,形成一个发光的太阳。

Romona赞叹于Rama的创造力,问她是怎么学会流苏结编织的,是不是借鉴了网上的视频。Rama说没有,编织的花纹与手法全来自于记忆,是小时候在叙利亚奶奶教的。

我第一次接触流苏结编织,总是把不同绳子之间的顺序弄乱。Rama一次又一次地帮我修正过来。她很有耐心,只是一直有一点紧张。她的英语虽没有Muhannad流利,但独立交流也不成问题。可是她每说几句话就要看一眼Muhannad,生怕出什么错误。

课程间隙,Rama告诉我她和Muhannad一年前通过亲戚介绍认识。当时她还在叙利亚,Muhannad已经在土耳其,他们通过聊天软件联系了一年,两个月前才终于在加济安泰普相见、完婚。

Muhannad对于流苏结并不感兴趣,独自坐在一旁摆弄手机。每到关键环节,他才抬起头,凑过来从各个角度使劲拍照。

编织课一结束,Muhannad又开始张罗下午的美食体验。我和Romona互相看了一眼对方,都默不作声。通过一上午的相处,我们建立了某种默契。

趁Muhannad离开的机会,我马上问Romona是不是打算参加下午的美食体验。我告诉她Muhannad对我说是她想参加,只是顺便捎带上我。原来Muhannad对Romona也是同一套说辞,告诉她美食体验为我而办,只是顺便带上她。

Romona还告诉我,Muhannad对编织课也用了同样的手段。她起初坚决不想参加。Muhannad为了说服她,决定只收她三分之一的价格。他明确告诉告诉Romona,会向我收更多的钱,让她不要告诉我。

我接着又向Romona透露了Muhannad为出租车和晚餐向我收取的费用。她在土耳其已经生活了三个月,对当地的情况更为了解。

“他又多收了你的钱,”Romona同情地看我,“这是正常价格的两到三倍。”

Muhannad回来后,我们一致表示不会参加下午的美食体验。他的脸一下子耷了下来,说他已经为我们推掉了下午的其他工作。他好像看出来我们互相交换过信息。房间里的气氛诡异起来,让人只想逃离。

Romona本来就要在今晚启程去下一座城市。她决定提前离开,临走前祝我好运。

我把自己关在卧室里,心情复杂。一方面,我责怪自己在最初感到异样时没有及时止损。另一方面,我无法安心在这间公寓里独自住下去,必须冷静下来思考对策。

一个小时后,我通过couchsurfing联系到下一个住处,开始整理背包。

离开的时候Muhannad不在。我到对门的公寓按铃了好一会儿门铃,Rama才来开门。这次她没有戴头巾,黑色长发凌乱地披在肩上。她好像刚刚起床,还没有睡醒的模样。

原来今天是Rama第一次教编织课。前一天晚上Muhannad才告知她这项安排,她紧张了一夜没有睡好。上完课她累得撑不住就去休息了,Muhannad又出去工作了。

上课的这间公寓其实并不是什么“工作室”,是她和Muhannad的住所。不过她的确经常在客厅里做手工。

我不想把Rama牵扯进我和Muhannad之间的纠纷,只是为编织课向她道谢,然后告诉她我必须离开了。

“你真的要走了么?”Rama有点惊讶。我点了点头。“那好吧,祝你接下来的旅行愉快。”Rama和我拥抱告别。

走的时候我决定,不把公寓的钥匙留下来,心想说不定可以作为谈判的筹码,拿回剩下几天的住宿费。我给Muhannad发消息,表明我的立场,并约他两个小时后在当地中学门口见面。

他带了Rama一同前来,说Rama在我走后一直哭,质问他是不是对我做了什么不堪的事情,甚至给在叙利亚的妈妈打了电话。我赶紧安慰Rama不是她想的那样,但Muhannad的确骗了我的钱。

Muhannad坚决不肯承认。他起先顾左右而言他,试图转移话题。发现没有起到效用后,他态度更加强硬起来,竟反过来开始指责我。他仿佛拿准了我一个独身在外的女孩子拿他莫可奈何。可他并不了解我,我是不会因此退让的。

对峙在双方的僵持下继续着,直到Rama眼里又泛起泪花。她恳求Muhannad退给我剩下几天的住宿费,并提议和我单独谈话。

我们走到附近的公园,找了个地方坐下来。Rama坐在我对面,看着我眼睛。”这一定是一个误会。”她很诚恳地解释。“Muhannad是我的丈夫,我爱他。请相信我,他是个好人。”

我不想评价Muhannad为人的好坏,只是给Rama列举他为各项服务向我收取的费用。我问Rama,以她这两个月在这里的生活经验来看,这些价格是否正常。

“对不起,我真的不知道。“Rama无奈地摇了摇头。她一点都不懂土耳其语,平常也不出门,这两个月来与外界的所有交流都来自Muhannad。

我想说些什么,但最终也没有说出口。

和Rama再次拥抱告别后,我一直在思考她的处境。这个23岁的叙利亚姑娘只身来到土耳其,投奔通过”网恋“了解的,比她大十岁的丈夫。刚到不久,就被商人丈夫纳入赚钱计划,并卷入不愉快的纠纷。

语言不通又举目无亲,她对生活的掌控能有多少呢?除了爱与相信自己的丈夫,她还有什么其他选择么?而相比留在战乱之中的家乡,这是否已经是最好的安排?

回家后,我把Rama教我编的流苏结挂在床头。

这不是一次完全愉快的经历,但是我不想忘记。

Betul是我逃离Muhannad家后收留我的沙发主。说是沙发主,其实她给我准备了单独的卧室和一张床。

这是我第一次当沙发客,难免有些些忐忑。我对这个概念好奇已久,在开始这次环土耳其之行前,就已经在沙发客网站上注册,并填写了自我介绍和行程计划。可是应接不暇的邀请却让我不知所措。短短一晚上,我收到了三十余条消息,全来自当地男人。有自我介绍显得可疑的零评价用户,也有言辞恳切已经积累上百条好评的骨灰级沙发主。我相信这其中一定有可靠的选择,但是不敢妄下判断,最终也就不了了之了。

那天我在Muhannad的公寓里思考逃离对策时,再次打开了沙发客网站。我本来没抱什么希望,却正巧看到了Betul新发布的“沙发”,就在附近。头像图片里的女孩抱着一只黑猫,笑容亲切。

在土耳其西南部这种地方遇见女性沙发主可太难得了。我马上发消息询问,并解释我遇到的状况。Betul竟然马上回复了。她说自己正好今天痛经没去上班,我随时可以去她家,她现在就去换床单。

见到Betul的时候她正在客厅里点鼠尾草。"希望你不介意这些烟啊。"她有点不好意思。原来这几天她也遇到许多不顺心的事儿,再加上痛经越发严重,想烧鼠尾草去一去厄运。那把鼠尾草盛在一个月牙型的石头盘子里,若隐若现的烟雾向四周散去,给整个房间增加了一层氛围感。

Betul家的客厅本来就很具波西米亚风情。房间的核心是一张暗红色的麻布质地沙发,转角处堆满不同颜色、图腾的靠枕,还趴着一只绿眼睛的黑猫。沙发对面摆了一台电视和一张实木餐桌,被绿植盆栽环绕着。墙上挂了几幅没有装裱的画,像是主人自己的创作。

Betul本人也颇有波西米亚风格。她的皮肤很白,但眼睛是黑色的,头发也是,长度刚到肩膀,微微发卷。她穿着一件紧身背心和民族风的飘逸长裤,戴着银色的耳环和那种彩色小珠子串成的、一圈叠一圈的手链。

黑猫的名字叫Bumbum,一年半之前被Betul从街上收养到家里。Betul说它平常胆小,一有生人就躲到沙发底下,今天见我倒是反常地自在。

我一放下行李就忍不住继续向Betul倾诉被骗的遭遇。黑猫Bumbum也坐起来看着我,似懂非懂地听着。

“是一个叫Muhannad的人么?房子大概离这里十分钟左右?”Betul问我。

她竟然听说过Muhannad。原来她在当地一家为叙利亚提供人道援助的非政府机构做财务,而Muhannad正巧为另一家相关机构做事,圈子有所重叠。她虽然不认识Muhannad,但曾有所耳闻。她的一个德国同事也曾短暂住过Muhannad的公寓,事后也发觉被多收了出租车费。

“他为什么要这么做呢?”Betul很是不解,“他可是能拿到美元工资的,应该不缺钱。”

原来这就是Muhannad不肯透露的工作之一。回想起来,他的经济条件在当地真的算是很好,拥有两间明亮宽敞的公寓,用着最新款的苹果手机和电脑。他究竟为什么还要想尽办法多赚我的钱?我出发走向约定好的中学门口,和Muhannad开始最后的“谈判”。

我回来的时候Betul邀请我一起吃晚饭。她是素食主义者,从外卖软件上订了两个鹰嘴豆卷,然后从冰箱里拿出一瓶我不记得名字的棕色酱汁。她说这两样配在一起是她世界上最爱的食物。

我们就这样一人捧着一个鹰嘴豆卷坐在餐桌前吃。电视上的连续剧画面有些粗糙,但作为晚餐的背景板还是足够的。我来之前临时学了一点土耳其语,听到发音有些熟悉的单词,就问Betul是不是我以为的那个。

“你不可能猜对的,”Betul笑道,“这是库尔德语,不是土耳其语。”

我这才得知Betul是库尔德人。准确来讲Betul是混血,她的妈妈是土耳其人,爸爸是库尔德人。在当地以男性为主导的社会里孩子要随父亲,所以Betul是作为库尔德人长大的。

其实电视剧里的对话Betul也不能完全听懂,只能猜个大概。直到1991年,土耳其政府都明令禁止在任何场合使用库尔德语。而就算今天,在学校里公开教授库尔德语也还是违法的。

Betul的妈妈本身不会库尔德语,怕儿女受到歧视,也不让丈夫在家里教Betul和弟弟。Betul唯一接触库尔德语的机会就是小时候在乡下和奶奶的相处。最近她在闲暇时会播一些库尔德语连续剧,希望巩固儿时记忆里的这一门语言。

但即使不说库尔德语,Betul和弟弟库尔德人的身份还是会被发觉。学校里的土耳其孩子总是会对他们指指点点。他们只能和其他库尔德孩子做朋友。Betul来自土耳其南部靠地中海的城市梅尔辛(Mersin)。那里不比东南部,库尔德人更少,所以小时候的Betul朋友也很少。

长大以后的Betul和弟弟对库尔德身份选择了完全相反的两种应对方式。弟弟选择淡化与融入,他搬到伊斯坦布尔,只说土耳其语,只交土耳其朋友,甚至是土耳其当权政府的支持者。而Betul则选择追本溯源,她搬到库尔德族聚居的东南部,试图重拾库尔德语,并为支持库尔德人权益的人民民主党发声。

这样的发声是有代价的。在几次发表质疑土耳其当权政府的言论后,Betul的twitter和instagram账户都被停用了。如今的她不再使用任何社交媒体。

甚至在自己家里,Betul也被当做那只黑羊。家人们很为她担心,妈妈每次电话都告诫她不要沾染是非。而Betul的妈妈年轻时又曾何其勇敢?作为土耳其人,她突破层层阻碍,为爱情嫁给了一个库尔德人。就是这样一个女人也禁不住为女儿担心。

其实Betul也从未做过什么出格的事。她支持的远不是以独立为名义的暴力冲突和恐怖袭击。她只是呼吁平等与和平,而这似乎是奢望。那天晚上我们都不会想到,下一场明目张胆的暴力会来得那么快。

第二天傍晚我一到家,Betul马上告诉,伊斯坦布尔发生了恐怖袭击,就在最繁华的塔克西姆广场附近。这个国家对恐袭主义并不陌生。2015年到2020年间,整个土耳其都曾被恐怖主义的阴霾笼罩,各方势力的冲突在人民的鲜血中达到高峰。这其中有库尔德武装组织与土耳其政府之间的冲突,也有伊斯兰国因土耳其干涉叙利亚内战而进行的报复,还有库尔德左翼党派与伊斯兰国之间的矛盾。

Betul给住在伊斯坦布尔的朋友们逐个发消息询问情况。事情发生后整个土耳其社会都陷入无形的恐慌,人们害怕这会是新一系列恶性事件的开端。而土耳其政府选择的处理方式,则是在恐袭发生后第一时间阻断民众对社交媒体的访问,以达到舆论管控的目的。

我也有朋友在伊斯坦布尔,而且就住在塔克西姆广场附近。我不停上网查看最新报道。伤亡人数还在不断增加,而事情的真相也还没有定论。警方锁定了一个来自叙利亚的女人,监控录像里她在长椅上坐了半个小时,然后一起身就发生了爆炸。

Betul告诉我,现在流传的说法主要有两种。有人说这是总部在叙利亚的库尔德工人党(PKK)策划的。也有人说这其实是土耳其政府暗中指使的,为接下来进一步轰炸叙利亚寻找借口。

Betul不支持如今的库尔德工人党,却对其曾经的创始人阿卜杜拉·奥贾兰(Abdullah Öcalan)心怀敬意,认为他是库尔德人民真正的领导。奥贾兰于1978年创建库尔德工人党,核心目标是实现库尔德人的平权与自治。可是1999年,他被土耳其政府逮捕,判处终身监禁,也就失去了对库尔德工人党的控制。

最终土耳其政府公布了对这次恐袭的调查结果,判定就是库尔德工人党的责任。而库尔德工人党随后发表声明否认。

”至于真相是什么,我们永远不会知道的。“Betul神色失落。

后来我在巴黎曾遇到一个土耳其裔的美国人,给他讲我在加济安泰普所经历的一切。讲到库尔德问题时他打断我,说对库尔德人的歧视并不存在。论据是他在纽约的土耳其朋友和库尔德朋友们,大家相处其乐融融。他还反对库尔德人自治,认为即使给他们在东南部划分一片区域,他们也不会满足,因为所有人最终只想生活在伊斯坦布尔。他觉得整个库尔德独立运动其实就源于西方政府别有用心的煽动,是他们给各类武装组织提供资金装备上的支持。

他每发表一个观点就要口头禅似地问一遍”对吗?“,而且真的等我回答。我说我不知道,但愿意听他阐述观点。

旅行的意义我认为也是如此。不是为了进行价值判断,而是为了多接触各方的声音,然后把所见所闻真实地记录下来。这样即使仍然触及不到真相,也没准能更进一步。

后面的几天我继续住在Betul家。白天出门去景点参观,去集市闲逛,也去咖啡馆远程工作。晚上则回家和Betul一起窝在沙发上,边逗黑猫Bumbum,边天南地北地闲谈。我们继续谈国家民族,但也谈各自的日常,谈旅行中的趣事,还谈在过往生命中留下印记的那些人。

我在Betul家感到很自在。我们的相处不像主人与客人,而是像两个熟悉的室友。我在加济安泰普的停留也从原计划里的三天拉长到了一周。我甚至想一直在这里住下去,和Betul当真正的室友。可最终还是到了要离开的时候。

最后一个晚上,我想邀请Betul去附近的餐厅,感谢她一周以来的招待。但是我一到家就发现她蜷在沙发的一角,眼圈发红。原来Betul"失恋"了。那个男生和Betul在同一家机构工作,不过部门在另一个城市。两人虽然一直没有确认关系,但是相处异常亲密。男生还曾经来过加济安泰普找Betul,在这里住了一个月。他们每天就是坐在这张沙发上,拥抱,接吻。

事情的转折出现在今天早上,他们像往常一样发着消息聊天,男生说他正在出海钓鱼。聊到一半,他却毫无征兆地消失了,不再回复,也不显示上线。Betul很担心,假设了许多种解释,最后猜测他的手机可能掉进了海里。

快到晚上,男生终于上线,但是消息已读不回,电话打过去也是占线。又过了两个小时,他终于给Betul回电话,对之前的事没做任何辩解,直说就是不想回复。而刚刚的占线,是在和前女友通话。

”他说我哪里都好,聪明体贴美丽,是所有男人的梦想。但他现在没有做好准备,只想自己一个人。“Betul向我复述。

”他们都这么说。“她又补充。

见Betul向我袒露心事,我也向她坦白我来土耳其的最初目的。我要到伊斯坦布尔见一个旅居在那里的人。一个我猜到会令我失望,但又不甘心不再见一面的人。以往的经历让我学会了自我保护。为了最后在伊斯坦布尔的短暂相会,我策划了独自背包环游土耳其的整个行程。这样,即使最终等待我的是失望,也还是能留下一段只属于我的旅程,与他无关。

”有时候我甚至想,如果可以和女孩子谈恋爱该多好,“Betul感慨,”有些事情他们理解不了。“

和这片土地上的大部分女性相比,我和Betul无疑是幸运的,对自己的身体和意识都拥有绝对主权。但在某些时刻,还是会有某种微妙的情绪,只在女性间共通,将我们彼此连结。

Betul又点燃一捆鼠尾草,举起来在空中挥动,好像舞蹈一样地转起圈来。房间里瞬间雾气氤氲,惹得黑猫Bumbum也好奇地左右扑腾。这一刻,我愿意相信鼠尾草真的能驱散厄运,为我和Betul,也为这片土地上的每一个女性。

趴在我床上的Bumbum。

遇见Ibrahim是在周日的早市上。早市是Betul推荐给我的,就在家旁边的公园里,一周只有一次。十一月的加济安泰普天气还暖得可以穿短袖,那天阳光又格外好,衬得万物都充满生机。早市上在卖当地妇女日常佩戴的头巾,挂在绳子上,一排又一排,花样纷繁。有鲜榨的橙汁石榴汁,有还沾着泥土的蔬菜水果,还有种类多到数不清的蜂蜜坚果手工皂......

吸引我的是尽头处的小吃摊子,我想买当地最著名的早餐甜品(katmer),一种填着奶油洒满开心果粉的薄煎饼。完整的一张饼我吃不完,便比划着询问摊主能不能只买一小块。Ibrahim就是这个时候主动来帮忙的。英语在当地是十分难得的技能,他正好会一点,就帮着我和摊主互相沟通。

Ibrahim要比我高上整整一头,大概一米九,胡子比当地大部分男人修剪得更整齐一些。他戴了一副金丝边的眼镜,眼里的笑意平衡掉了身高带来的压迫感。帮我成功买到薄饼后,他和我简单攀谈起来。他说自己刚和父母在集市上吃完早餐。顺着他的目光,我看到一对六十上下的土耳其夫妇。两人也正看向我们,撞上我的目光后马上微笑回应,笑得和蔼又略显拘谨。

”你是来这里旅游吗?一会儿打算去哪里?“Ibrahim问我。我说打算去市中心的老城区。”我可以和你一起去吗?“他又问。就这样,我有了接下来一天的专属向导。让我放下戒备的是早市祥和的氛围,也是Ibrahim和父母诚恳的笑容。我相信自己的直觉,眼前的这个年轻人绝无恶意。

往老城区走的路上,我得知Ibrahim和我一样大,是加济安泰普大学的学生,学建筑装饰专业。他拿出手机给我看前几天交的作业,是一张画满了伊斯兰花纹的图纸,周正严谨,上下左右都对称。他的父亲开一家汽车保养店,母亲是家庭主妇,家里还有三个姐姐,都已经工作嫁人。

Ibrahim虽然会一点英语,但是远做不到无障碍沟通,稍微复杂一点的交流我们就要借助谷歌翻译。所以有些事情我问不太明白,他也答不太明白。和Muhannad与Betul相比,Ibrahim才是这座城市大多数人的缩影,对外面的世界充满好奇,但很难有机会接触。他也是我在加济安泰普认识的第一个土耳其人。

对Ibrahim来讲,我是他人生中接触到的第一个中国人。之前他只在tiktok视频里见过中国女孩。他说他也喜欢旅游,但只到过土耳其西南部的其他几座城市,连伊斯坦布尔也没有去过。他也想去别的国家看看,但是土耳其持续贬值的货币里拉让当地人很难出国旅游。而且就算出去他最终还是要回来的,这是他熟悉的地方,他喜欢这里的生活。

我们来到老城区的香料市场和铜器市场。Ibrahim是一个很称职的导游,带着我在人群和货品间穿梭,试图用他极其有限的英语词汇给我解释眼前的一切。他指着香料铺子上五颜六色的一罐罐粉末,给我念每种香料的名字,又指着铜器铺子上琳琅满目的各式器皿,给我介绍它们各自的用途。我听得一知半解,但是享受着这种柴米油盐,被烟火包围的生活气息。我们在老城区逛了好几个小时,我买到了整趟旅程都够用的纪念品。

接下来我还想去参观古堡或者博物馆,可是Ibrahim说这些都不好玩,他可以带我去一个更有意思的地方。我想想便也同意了,景点我可以一个人慢慢逛,了解当地年轻人生活的机会却实属难得。

Ibrahim带我来到当地最大的购物中心,这是他和朋友最爱来的地方,即使不需要买什么东西,也会经常约到这里见面。具体为什么喜欢这里他也解释不清,只是说宽敞现代,年轻人多,楼顶还有一家星巴克。土耳其当地的奥斯曼咖啡很是出名,但Ibrahim却似乎对星巴克的拿铁情有独钟。

这座购物中心和国内二三线城市的任何一座都分不出区别来,除了门口的警察和安检透视仪有些显眼。我问Ibrahim为什么购物还要安检,是不是因为恐怖袭击的风险。Ibrahim轻描淡写地带过,说并没什么风险。没想到当天晚上就传来了伊斯坦布尔恐袭的噩耗。

宽敞现代是真的。购物中心一共有四层,由自动扶梯连结。最中间的一圈是留出来打通的,阳光从透明的玻璃顶里淌下来,照到每一间店铺上。店铺里有一些我认识的国际大众品牌,比如香港的屈臣氏和法国的伊夫黎雪。但更多的是本地商标,我第一次知道土耳其竟然有自己的手机品牌。Ibrahim用的就是这个牌子,一眼看过去像是一个放大版的苹果,背后三个摄像头的布局和Iphone一模一样,只是屏幕比Iphone Pro Max还要再宽上几厘米。

我正好不适应土耳其干燥的气候,趁机进到屈臣氏买润唇膏和护手霜。店里好像在进行某种规则复杂的满减活动,要用手机注册会员。我还什么都没搞明白,Ibrahim就已经熟练地报完手机号和验证码,帮我省了好几块钱。

和其他地方的购物中心一样,这里的大部分店铺是卖衣服的。男装的款式和我以往熟悉的差别不大,但女装却以宽松的长裙长裤为主。店门口的塑料女模特头上也裹着颜色配套的头巾,以展示最接近实际的效果。

聊到服装,Ibrahim和我谈起他身上的这件皮夹克。橘黄的英文字母在黑色皮面上拼写出”哈雷·戴维森摩托“的字样。他说这是他最喜欢的一件衣服,是舅舅在美国做生意时带回来的正版,值一千多美元呢。后来我看到Ibrahim的instagram账号,大部分照片里他都穿着这件夹克。他的照片角度比大多数男生找得要好,颇有instagram网红的风范。每张照片配上一句毫不相干的英文,能收获一两百个赞。

我们终于来到星巴克喝拿铁。星期日的下午这里几乎没有空位,坐满了当地的年轻男女。离我们最近的一桌有三个女孩,正拿着星巴克的纸杯自拍。Ibrahim把一包糖放进拿铁里搅拌,问我目前对加济安泰普的感受如何。我忍不住又倾诉起在Muhannad家被骗的经历。

”Muhannad听起来是叙利亚的名字,“他说,”我从来不喜欢叙利亚人。“

我想和Ibrahim解释,个体之间的纠纷不应被上升到群体歧视的层面。但隔着谷歌翻译,却好像怎么也解释不清。我惊讶于Ibrahim的直接。在我生活的巴黎,没人敢做出如此政治不正确的评论。但不说却不代表不存在。把歧视隐形化,也许有助于避免表面冲突,但有时候却只会让隔阂越积越深。

当然剑拔弩张的民族矛盾永远不会是好事。Betul曾向我直言,以目前土耳其社会对叙利亚难民的歧视程度之深,连库尔德人的遭遇都显得有些微不足道。我一直对这种歧视的存在有所耳闻,但看到偏见在一个普通人身上的具象体现时,还是难免感慨。Ibrahim是一个普通人,一个甚至算得上友好善良的普通人。而正是这样普通人之间的偏见,最引人担忧。

天快要黑了,我打算回家。Ibrahim问我晚上还有什么安排,能不能再陪他出来。我说我有工作还没有完成,要留在家里。

”可以找一个咖啡厅,我陪你一起工作,我喜欢看着你的眼睛。“读着Ibrahim在谷歌翻译里打下来的这行字,我觉得有些好笑,但只是轻轻地摇了摇头,说自己必须回家了。

”那好吧。“他有些失望,但还是笑着说。

临走的时候,Ibrahim突然想起来了什么。他嘱咐我如果晚上听见警报声不要害怕,今晚有全国的地震演习计划。

”那演习的话我需要做什么吗?“

"不用,你别害怕就好。"

我们都不可能猜到,三个月以后这里将发生什么。

那晚我最终也没有听到警报。

不知道在地震真正发生的那个清晨,警报有没有响起。

我和Ibrahim相遇的早市。

我和Ibrahim在instagram上加了好友。地震后,我在他的动态里看到许多令人心碎的画面。配的文字是土耳其语,我看不懂,但应该是救灾讯息。我在他的动态底下留言,他回复说自己和家人都安好,然后发了一个比心的表情。

我没有Rama的联系方式,和Muhannad也自然不再联系。不过打开我们停在争执中的whatsapp页面,能看到几个小时之前他还有上线。

至于Betul,她没有任何社交媒体,而我又没有土耳其手机号。我们的交流都在沙发客app上,临走前互留了邮箱。我在app上给她留言,后来又发了一封邮件,但至今还没有收到回复。我想她大概很忙,毕竟工作有关人道主义援助。再过一段时间,在不怕打扰到她的时候,也许我会再发一封邮件。

其实我希望以后能再去一次加济安泰普,再见一次Betul,同时也见证这座城市的新生。不只是把零落的瓦片重建成高楼,也是在这个过程中,把人与人之间的隔阂一同填补。

......

半年前开始尝试以数字游民的方式读博,去了许多地方也积累了一些故事,想记录下来却一直没有动笔。终于通过短故事学院完成了属于自己的第一篇故事,涉及到许多主题:民族矛盾,难民问题,恐怖主义,政府强权,女性处境..... 一开始很害怕自己驾驭不了这些宏大的议题,但在写作的过程中却发现没有那么困难。因为是非虚构写作,所以只要把所见所闻,所思所想真实记录下来便好。也许见解不够深刻全面,但记录本身即是意义。写作的过程也帮助我重新审视了自己的旅程,甚至让我明白如何更好地去旅行。我开始思考以后该更多观察什么,更加留意什么。就像梓新老师说的,要建立起作为一个旅行者的敏感。

*本故事来自三明治“短故事学院”

4月三明治

“短故事学院”

4月16号-4月29号, 新一期短故事学院 即将开始,我们希望用14天时间帮助你寻找并写出自己的故事,资深编辑将和你一对一交流沟通, 挖掘被忽略的感受和故事,探寻背后的人文意义和公共价值。让你的个体经历与声音通过你自己的独特表达,被更多人听见和看见。

报名方式

小程序

► 活动一旦开始,不予退费;

►在活动开始之前,如退费,需扣除 10% 的手续费

►故事如获三明治头条发表,可免费再参加一期短故事

活 动 推 荐

“阅读是最小单位的抵抗,书写是最小单位的创造”。4月1日,每日书正式开写。这个月, 三明治与独立出版品牌一頁folio合作推出「每日一页主题班」 ,还有 “大富翁主题班” 、 “自由书写班”、 “共写班”、“虚构班”等你来写。

三 明 治 灵 感 商 店

《自剖》是一次对亲密关系的自我解剖。8位作者用文字的刀划开亲密的表层,看见个体的损伤、挣扎与修复。

· · · · ·返回搜狐,查看更多

责任编辑:

Tags:

相关文章

随便看看

深圳旅游租车,深圳租车:畅游南国风光

深圳租车:畅游南国风光 。 深圳作为一座充满活力的现代化城市,不仅拥有繁华...

郫县旅游十大必去景点,成都天气预报15天

10个必去景点郫县 。 郫县位于四川省成都市西北部,是一个历史悠久、文化底...

南澳岛旅游攻略自驾游一日游

南澳岛一日游自驾攻略 。 第一站:南澳岛海滩 。 南澳岛有许多美丽的海滩,...

蛟河旅游攻略必玩的景点,攻占蛟河旅游景

攻占蛟河旅游景点 。 1.水晶山景区 。 水晶山景区是蛟河最有名的景点之一。以...

拉黑微信好友并删除黑名单如何恢复,什么

什么会屏蔽好友? 。 在微信中,用户可以将某个好友加入黑名单。屏蔽的作用是...

iphone如何重启

如何重启iPhoe 。 1. 使用硬件按钮重启 。 若您的iPhoe出现卡顿或无响应的情况,...

老年人旅游适合去哪里,老年人去哪里旅游

老年人去哪里旅游比较好? 。 随着人们生活水平的提高,老年人也越来越重视自...

如何取消自动扣款,联系运营商或服务提供

如何消除自动扣款呢? 。 联系运营商或服务提供商 。 取消自动扣款最常见的方...

点击排行

近视镜片怎么选择好蔡司,了解蔡司品牌

近视镜片怎么选择好蔡司,了解蔡司品牌本栏推荐

熠熠生辉一般怎么用,灼灼其华 熠熠生辉

熠熠生辉一般怎么用,灼灼其华 熠熠生辉